Ciao Varroa – Genomweite genetische Assoziationsstudien bei Honigbienen (Apis mellifera spp.) in Hinblick auf die Varroaresistenzzucht

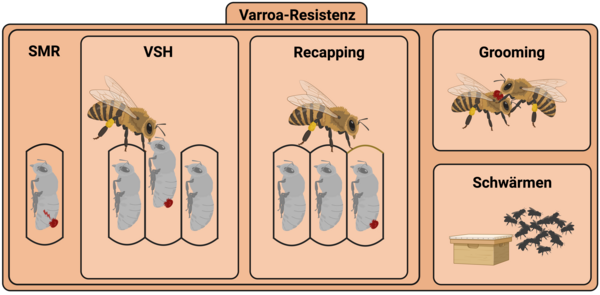

Die westliche Honigbiene (Apis mellifera spp.) zählt zu den wichtigsten Bestäubern unserer Zeit, da sie einen signifikanten Beitrag zur Bestäubung einer Vielzahl wildwachsender Pflanzen leistet. Neben ihrer essenziellen Bestäubungsleistung produziert sie Honig und Wachs, welche vielfältig in der Nahrungs-, Kosmetik- und Pharmaindustrie genutzt werden. Seit Jahrzehnten wird sie, zusätzlich zum Verlust von Lebensräumen durch Urbanisierung, intensiver Landwirtschaft und der Nutzung von Pestiziden, auch durch die Varroamilbe (Varroa destructor) bedroht. Die Milbe beeinträchtigt dabei nicht nur Individuen, sondern schwächt das gesamte Volk. Einzelne Bienen werden geschädigt, indem die Milbe sich je nach Entwicklungsstadium von der Hämolymphe und dem Fettkörper der Larven ernährt und somit das Wachstum und die normale Entwicklung stört. Dazu kommt, dass die Milbe ein Vektor für Pathogene, wie das Flügeldeformationsvirus oder das akute Bienenparalyse-Virus, ist. Die Milbe stellt damit eine der größten Bedrohungen für die westliche Honigbiene dar. Im Gegensatz dazu kommt der ursprüngliche Wirt der Milbe, die östliche Honigbiene (Apis cerana), gut mit der Milbe aus. Apis cerana schafft es, die Milbenpopulation unter dem Schwellwert für eine nachhaltige Schädigung zu halten. Glücklicherweise hat auch die westliche Honigbiene mittlerweile Abwehrmechanismen entwickelt, um die Milbe einzudämmen. Allerdings sind diese nur in vereinzelten Populationen zu finden, weshalb Völker noch oft mit chemischen Mitteln behandelt werden müssen. Diese Behandlung hat allerdings einen negativen Einfluss auf die Vitalität der Bienen. Aus diesem Grund gibt es Zuchtvereine, wie den Landesverband Sachsen für Varroaresistenzzucht e.V. (LSV), die durch Züchtung Resistenzmerkmale populationsübergreifend durchsetzen wollen. Abgezielt wird dabei insbesondere auf die Merkmale der unterdrückten Milbenreproduktion (engl. suppressed mite reproduction, SMR). Dazu zählen das gezielte Öffnen und Ausräumen von befallenen Brutzellen, auch Varroa-sensitive Hygiene genannt (VSH) und das Umdeckeln von Brutzellen (engl. recapping). Durch diese Mechanismen wird die Muttermilbe in ihrer Fortpflanzungsfähigkeit gestört, sodass entweder keine oder eine verzögerte Entwicklung stattfindet.

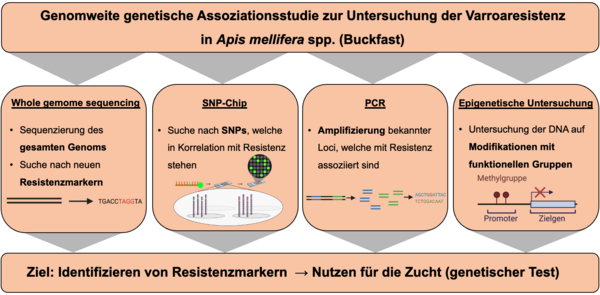

Diesen Mechanismen konnten zumindest teilweise verschiedenen genetische Marker zugeordnet werden. Als Marker verstehen sich in diesem Zusammenhang verschiedene Variationen der DNA. Es gibt verschiedene Arten von Markern, zu denen strukturelle Varianten, InDels und SNPs zählen können. Diese Variationen können einen positiven (protektive Varianten) oder auch negativen (Risiko-Varianten) Effekt auf die Resistenz haben. Das Problem mit den bisher gefundenen Markern ist, dass sie sich in den verschiedenen Studien nur selten überschneiden. Dies deutet darauf hin, dass es wichtig ist, populationsspezifische Resistenzmarker zu finden. Das Ziel von Professor Röbbe Wünschiers, Professor Toralf Kirsten und ihrem Doktoranden Tom Schmidt, ist es, in Zusammenarbeit mit dem Landesverband Sachsen für Varraoaresistenzzucht e.V., Resistenzmarker in der vor Ort ansässigen Buckfastbienen-Population zu detektieren, um diese für die weiterführende Zucht nutzbar zu machen. Dafür soll eine genomweite genetische Assoziationsstudie durchgeführt werden, mit deren Hilfe verschiedene Völker untersucht werden können, um insbesondere SNPs zu finden. Die dabei erhobenen Daten können von einer Sequenzierung des gesamten Genoms eines Volkes oder von einem SNP-Chip, mit dem bekannte SNPs in großer Zahl detektiert werden, stammen. Desweiteren ist eine ergänzende Methylomanalyse geplant, welche die potenziellen umwelteinflüsse aufklären soll.

Nach erfolgreicher Detektion von Markern, sollen diese für die Zucht genutzt werden. Eine denkbare Anwendung stellt das Nymphenhäutchen aus der Weiselzelle der Königin dar. Mit dem Wissen, welche Marker zu einer Resistenz gegen die Varroamilbe führen, kann aus dem Nymphenhäutchen DNA extrahiert und diese anschließend getestet werden. So können potenzielle Königinnen für die Zucht, mit hoher Varroaresistenz, ausgewählt werden und einer flächendeckenden Resistenz zu gute kommen. Der Vorteil dabei ist, dass die junge Königin unbeschadet herangezogen werden kann und nicht eingeschränkt wird (wie z.B beim beproben eines Flügels).

![Abbildung 1: Apis mellifera spp. [Foto Erik Karits]](/fileadmin/_processed_/f/e/csm_bee-6518669_1920_6c8074e97f.jpg)