3. Bienengesundheitstag

3. Bienengesundheitstag

Imker stehen vor einem Dilemma: Auf der einen Seite fordern sie für ihre Bienen zurecht giftfreie Blühflächen, auf der anderen Seite sind sie aber selbst auf chemische Behandlungsmethoden zur Bekämpfung der Varroamilbe in ihren Völkern angewiesen. Dies ist nur ein Grund, weshalb sich Imkerschaft und Forschung über Bienengesundheit austauschen.

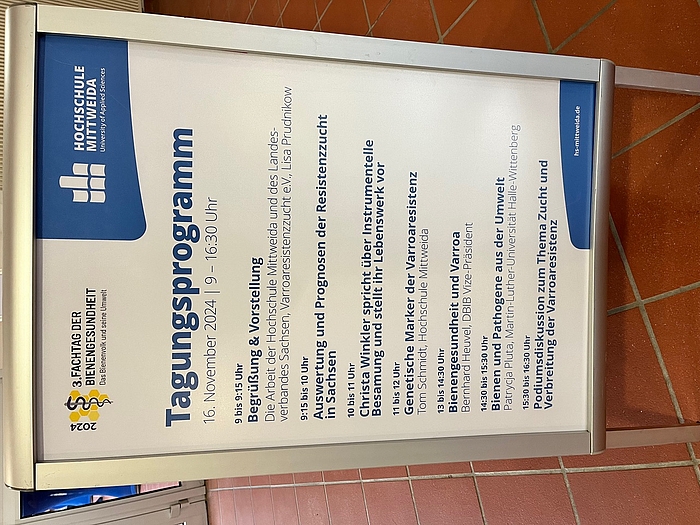

Am 16. November 2024 fand der 3. Bienengesundheitstag an der Hochschule Mittweida statt. Wie in den vergangenen Jahren konnten die Tagungsteilnehmer die Veranstaltung auch über Zoom verfolgen. Organisiert wird diese Veranstaltung des Wissenstransfers vom Sächsischen Landesverband für Varroaresistenzzucht e.V. gemeinsam mit der Forschungsgruppe um Professor Röbbe Wünschiers: Nachdem Frau Lisa Prudnikow ihren Forschungsfokus von Honigbienen für ihre Promotion auf Wildbienen umstellte, hatte auf Seiten der Forschungsgruppe in diesem Jahr Tom Schmidt das Zepter in der Hand, der auch einen Vortrag zu genetischen Markern der Varroaresistenz hielt. Mit seiner Promotion zur Varroaresistenz in Honigbienen setzt er sowohl die Arbeit von Lisa als auch unsere Kooperation mit dem Landesverband und seinen Imkern fort.

Das Highlight des Tages war der Vortrag von Frau Christa Winkler über ihr Lebenswerk: die instrumentelle Besamung. Frau Winkler hat über vier Jahrzehnte hinweg bedeutende Beiträge zur Entwicklung und Verfeinerung der instrumentellen Besamung von Bienenköniginnen geleistet. Gemeinsam mit ihrem ebenfalls anwesenden Ehemann Adolf Winkler führte sie unzählige Besamungsaktionen durch und entwickelte dabei präzise Techniken zur künstlichen Befruchtung von Königinnen. Ihr fundiertes Wissen und ihre langjährige Erfahrung machten sie zu einer anerkannten Expertin auf diesem Gebiet. Ein wesentlicher Aspekt ihrer Arbeit war die Optimierung der Besamungsmethoden, wodurch die Erfolgsrate und die Lebensfähigkeit der künstlich besamten Königinnen erheblich verbessert wurden. Neben der praktischen Anwendung legte Frau Winkler großen Wert auf die Weitergabe ihres Fachwissens. In zahlreichen Vorträgen und Schulungen, unter anderem bei Imkervereinen, vermittelt sie ihre Techniken an interessierte Imker:innen und Nachwuchswissenschaftler:innen. Ihr Engagement hat dazu beigetragen, dass die instrumentelle Besamung heute eine etablierte Methode in der königlichen Zuchtselektion und der genetischen Optimierung von Bienenvölkern ist. Dank ihrer Arbeit konnten Imker:innen weltweit die Zuchtkontrolle verbessern, genetische Vielfalt erhalten und resistente Bienenlinien fördern. Damit leistete Christa Winkler einen nachhaltigen Beitrag zur Weiterentwicklung der modernen Bienenhaltung und Bienenzucht.

Der Vizepräsident des deutschen Berufsimkerbundes und Präsident des europäischen Berufsimkerbundes Bernhard Heuvel hielt einen Vortrag zur Bedeutung des Fettkörpers für die Vitalität eines Bienenvolkes. Zudem berichtete er von der Initiative seines Verbandes, die Qualität von importiertem Honig strenger zu kontrollieren. Er hatte dreißig anonymisierte Honigproben aus deutschen Supermärkten an ein Labor in Estland zu einer DNA-Analyse gesendet. Das Ergebnis zeigte, dass 25 Proben gepanscht waren. Schließlich berichtete Frau Dr. Patrycia Pluta von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg aus ihrer Forschungsarbeit zur Wirkung von Pathogenen aus der Umwelt auf Honigbienen. Im Rahmen des ComBee-Projektes, an dem auch die Forschungsgruppe um Professor Wünschiers beteiligt ist, untersuchte sie die Auswirkungen von ökologischer Landwirtschaft, einjährigen Blühstreifen und mehrjährigen semi-natürlichen Habitaten auf die Gesundheit von Honigbienenvölkern in 16 landwirtschaftlichen Landschaften. Sie konnte zeigen, dass ein höherer Anteil ökologischer Landwirtschaft mit einer geringeren Parasitenvielfalt in den Bienenvölkern verbunden war, was direkt zu einem verbesserten Koloniewachstum führte. Ebenso standen größere Flächen mit einjährigen Blühstreifen in Zusammenhang mit einer reduzierten Belastung durch die Varroa-Milbe, was indirekt das Wachstum der Bienenvölker förderte. Im Gegensatz dazu war ein höherer Anteil an mehrjährigen semi-natürlichen Habitaten mit einer erhöhten Varroa-Belastung assoziiert, was indirekt das Koloniewachstum beeinträchtigte. Diese Ergebnisse unterstreichen, dass spezifische Naturschutzmaßnahmen, wie die Förderung ökologischer Landwirtschaft und die Anlage von einjährigen Blühstreifen, die Gesundheit und Produktivität von Honigbienenvölkern in Agrarlandschaften verbessern können.

Alle Vorträge können auf dem YouTube Kanal des Sächsischen Landesverband für Varroaresistenzzucht e.V. angesehen werden.